Sommer Newsletter 2021

SAVE THE DATE

GENERALVERSAMMNLUNG

Für die Generalversammlung am

28. September 2021 um 16.00 Uhr

ist ein Onlinemeeting geplant

Alle Mitglieder bekommen ausführliche Informationen per Post zugesandt

BURGENFAHRT IN DIE STEIERMARK

am 17. September 2021

Alle Informationen werden Ihnen im August zugeschickt

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit Ihnen

„AT THE HEART OF THE RECOVERY“ –

Onlinekonferenz Next Generation

Aufgrund der anhaltenden Pandemie fand die sehr gut organisierte Next Generation Heritage Konferenz am 23. April 2021 online statt.

Im Hinblick auf ein Leben nach COVID-19 wurden dabei Möglichkeiten und Pläne vorgestellt, um historische Gebäude auf deren Wiedereröffnung vorzubereiten.

Zu Beginn führte William Cartwright-Hignett, EHH-Vizepräsident und Next-Generation-Koordinator, in die Themen ein, deren Fokus auf der Nutzung von Außenräumen lag.

Begonnen wurde mit einer virtuellen Tour durch die wunderschönen Gärten der aus dem 17. Jh. stammenden Villa Barbarigo in Valsanzibio nahe Padua. Villa und Gärten bieten nicht nur Kulissen für Filmaufnahmen, sie beherbergen auch Besucher/-innen, Veranstaltungen und Hochzeiten. Davon ausgehend wurden die Nutzung und Modernisierung eines Gartens, dessen prägnante Onlinepräsentation sowie die Förderung von Besuchen durch Attraktivität vorgestellt, genauso wie die Möglichkeiten einer Umnutzung historischer Häuser im digitalen Zeitalter.

Eine weitere virtuelle Tour führte zur Pazo de Sigrás, einer privaten Gartenvilla im spanischen Galizien. Die Auffindbarkeit der Location, deren virtuelle Aufbereitung, Ticketing vs. Abonnements, Produktionstipps und technische Anforderungen waren hier die Themen.

Villa Barbarigo in Valsanzibio © Luca Coviello

Als Letztes wurde Killruddery House in Wicklow, Irland, vorgestellt. Diese prachtvolle Villa mit Orangerie und weitläufigem Barockgarten beherbergt Hochzeiten, geschäftliche und private Meetings, Workshops zu Gartenbau und Botanik bis hin zu kulturellen Veranstaltungen für alle Altersgruppen. Killruddery verfügt über einen eigenen Hofladen und ein „Garden to Plate“-Café, wo sowohl die ökologische als auch die soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit gefördert werden.

Da man sich nicht persönlich treffen konnte, fand zum Abschluss eine virtuelle Weinverkostung statt. Ausgewählte erlesene Weine aus dem Hause Gonzáles Byass, das sich seit dem Jahr 1835 im Familienbesitz befindet, wurden von Weinexperten vorgestellt und an interessierte Teilnehmer der Onlinekonferenz als Präsent versandt.

Mit auf den Weg gegeben wurde den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zuletzt noch die Empfehlung, Gehörtes und Gesehenes auf die eigenen lokalen Gegebenheiten herunterzubrechen und mit den örtlichen Besitzerinnen und Besitzern historischer Gebäude einen Drink zu genießen.

Bedauerlich ist, dass aus Österreich lediglich zwei Personen teilgenommen haben. Hierzulande eine gut organisierte Next Generation aufzubauen wäre ein erklärtes Ziel.

Killruddery House © 2021 Killruddery

Der Schüttkasten von Schloss Ernstbrunn – Strategien der Erhaltung als studentische Entwurfsübung an der Technischen Universität Wien

Onlineinterview: Therese Backhausen

Historische Bausubstanz denkmalgerecht und nachhaltig zu sanieren ist ein herausfordernder und immer wichtigerer Aspekt der Bauwirtschaft und des gestaltenden Handwerks. Der barocke Schüttkasten von Schloss Ernstbrunn, der heute funktionslos und sanierungsbedürftig ist, stellt eine Erinnerung an die ursprüngliche Nutzung zur Lagerung von Getreide dar und soll als Zeugnis der landwirtschaftlichen Geschichte der Gemeinde Ernstbrunn erhalten bleiben. Um das Bauwerk zu bewahren, sucht daher der Eigentümer des Schlosses, Fürst Heinrich XIV. Reuss, der ein langjähriges Mitglied unseres Vereines ist, nach neuen Funktionen. Im Rahmen einer Entwurfsübung an der Technischen Universität Wien befassten sich Masterstudierende der Architektur im Wintersemester 2020/21 mit Erhaltungs-, Sanierungs- und Entwicklungsmöglichkeiten für den Schüttkasten.

Wir sprachen mit Dr. Nott Caviezel, Universitätsprofessor für „Denkmalpflege und Bauen im Bestand“ an der TU Wien, der dieses Projekt unter Mitwirkung von Dipl.-Ing. Oliver Schreiber vom Bundesdenkmalamt leitete. Im Rahmen dieses Gespräches gab Prof. Caviezel einen Einblick in die praxisnahe und breit angelegte Ausbildung angehender Architektinnen und Architekten, deren spezielle Qualifikation für ein Bauen im Bestand eine wichtige Rolle spielt.

VHGÖ: Herr Professor Caviezel, wie kam das Projekt zustande?

N.C.: Ich biete in meinem Forschungsbereich jedes Semester auch „Entwerfen“, eigentlich Entwurfsübungen, an. Von Semester zu Semester bin ich auf der Suche nach interessanten Objekten bzw. spannenden Aufgaben. Naheliegend ist, dass ich beim Bundesdenkmalamt, mit dem ich ein sehr gutes Verhältnis habe, als nahem Verwandten anklopfe – nicht nur in Wien, sondern auch in Niederösterreich, im Burgenland etc. – und nach möglichen Objekten frage. Und das war so ein Fall. Es war Oliver Schreiber vom BDA, der mich auf den Schüttkasten aufmerksam machte. Nach einem positiven Gespräch mit Fürst Reuss konnten wir starten. Für mich war dann auch klar, dass Oliver Schreiber mit von der Partie sein würde, da die Übung ja über seine Vermittlung zustande gekommen war.

Was waren Ziel und zentrale Aufgabe dieser Lehrveranstaltung?

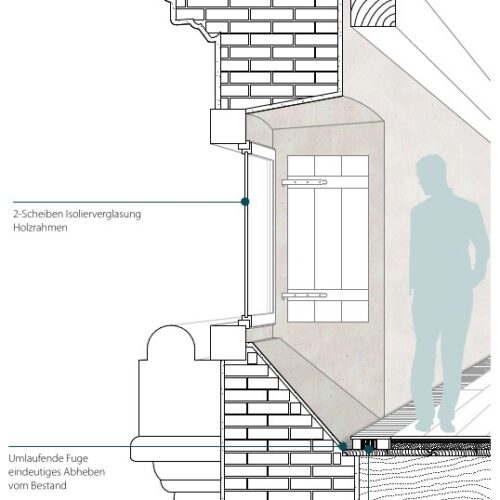

Die Ziele sind bei unseren Entwurfsübungen immer dieselben. Im Zentrum steht der Bestand, also etwas, das schon da ist. Das ist etwas ganz Besonderes. Die Studierenden der Architektur lernen dies nicht einfach von Haus aus und es ist nicht zuoberst im Lehrplan. Eine Kernkompetenz der Architektinnen und Architekten ist das Entwerfen. Das heißt, etwas zu erfinden, eine Aufgabe zu lösen, die einem gestellt wird, und das ist üblicherweise der Neubau. Im Rahmen dieser Übungen kommen sehr schöne Projekte zustande – in der Fiktion. Man liest Bauplätze aus und es wird eine Aufgabe gestellt, etwa eine Bibliothek oder eine Schule zu bauen. Dann werden die Aufgaben gelöst. Bei uns ist es eben ganz anders: Man kommt an einen Ort, wo schon etwas steht. Mit diesem Bestand kann man nicht umgehen, wie man will. Ob Denkmalschutz besteht oder nicht, ist nicht einmal so relevant, sondern die Leute müssen sich zuerst einmal sehr vertieft und ernsthaft nicht nur mit der Aufgabe, sondern auch mit dem Ort und dem Objekt auseinandersetzen. Zuletzt kennen sie diesen Ort und das Gebäude bestens, denn sie müssen sich ein Semester lang ganz intensiv damit beschäftigen. Und dann kommt die Lehre mit ins Spiel. Sie werden angeleitet, wie man den Zugang findet, wenn es darum geht, an so einem Objekt Maßnahmen zu treffen. Das geht von den ganz behutsamen kleinen Maßnahmen aus, die sich auszudenken und umzusetzen oft sehr viel schwieriger sind als die ganz großen. Zum Beispiel, ob man mit dem Vorschlaghammer kommt und Wände einreißt bzw. durchbricht oder die eine oder andere Fensterreihe größer macht etc. Das ist relativ einfach. Wenn aber die Fensterreihe zugunsten des Charakters und der Geschichte des Objektes bleiben muss, gilt es, die Studierenden nicht nur für den Status quo zu sensibilisieren, sondern ihnen auch eine gewisse Lösungskompetenz zu überlassen. Die zentrale Aufgabe ist es also, eine gute, verträgliche Balance zu finden zwischen Erhalten und Gestalten.

Um jetzt wieder auf Ernstbrunn zurückzukommen: Wurde die Schlossanlage genauso aufgenommen wie die Parkanlage und die Geschichte erforscht?

Beim Schloss muss ich eine Einschränkung machen: Es ist eine riesige Anlage mit einer langen Geschichte und unterschiedlichsten Bauphasen. Das war nicht direkt unser Untersuchungsobjekt. Wir haben uns vertieft mit dem Schüttkasten befasst. Aber zu jedem Denkmal und zu jedem Objekt gehört ja auch die unmittelbare und weitere Umgebung dazu. Somit ist klar, dass es den Schüttkasten ohne Schloss nicht gäbe. Insofern spielen die Geschichte des Schlosses, die ganze Familiengeschichte und die Nutzungsgeschichte über diese vielen Jahrhunderte hinweg eine Rolle. Die Studierend mussten sich also schon auch mit dem Schloss beschäftigen, aber nicht wirklich vertieft, da sie am Schloss selbst nicht arbeiteten. Anders verhält es sich mit der Umgebung, mit dem Wald, den Waldlichtungen, den bestehenden Gärten, dem Park – das alles wurde miteinbezogen, weil dies ja auch die Umgebung des Schüttkastens ist. Man kann nicht an einem Objekt arbeiten und alles, was drumherum ist, einfach ausblenden.

Was macht diesen Schüttkasten so besonders?

Es ist ein Schüttkasten wie jeder andere. Wenn man nach seiner Funktion fragt, so ist ein Schüttkasten ein Speicher für Getreide. Entsprechend sind die Schüttkästen formal konstruktiv gehalten. Es gibt keine riesigen Fenster, es gibt immer Gitter, sie müssen gut durchlüftet sein und sie müssen an einem sinnvollen Ort stehen, damit man sie bewirtschaften kann. Insofern ist der Schüttkasten von Ernstbrunn nicht außergewöhnlich. Jetzt kommt aber das Besondere: Wenn Sie von Ernstbrunn zum Schloss hinauffahren, dann sehen Sie zuerst einmal nicht das Schlosss, sondern weit hinten am Waldrand den wunderbaren, großen, präsenten Schüttkasten. Man zweifelt im ersten Augenblick sogar daran, ob dies wirklich ein Schüttkasten ist, denn dieser weist an der Front zur Straße hin eine prächtige Fassade mit einem ausgebildeten Mittelrisalit mit Dekorelementen, eine Einfassung etc. auf. Er gibt klar kund: Ich bin zwar ein Schüttkasten, aber insofern ein besonderer, als in meinem Hintergrund ein mächtiges Schloss mit einer mächtigen Familie steht. Baulich ist er ein Schüttkasten wie jeder andere mit vielen Etagen, sehr auf die Nutzung ausgerichtet, ohne Schnickschnack, sondern ganz funktional. Aber am Äußeren fällt eben auf, dass man sich da sehr viel Mühe gegeben hat, diesen Schüttkasten repräsentativ zu gestalten.

Man kennt die Architekten des Schlosses – aber weiß man auch, wer den Schüttkasten gebaut hat?

Nein, das weiß man leider nicht. Man kann zwar Vermutungen anstellen, aber irgendwann mussten wir es aufgeben, dieser Frage nachzugehen. Auch Fürst Heinrich selbst hat nur Vermutungen; vielleicht, dass es Benedikt Henrici (oder Hainrizi) war. Wir haben den Schüttkasten materiell ganz genau angeschaut. Das Erste, was man sucht, sind irgendwelche Inschriften, eine Schnitzerei an den Balken oder eine Jahreszahl. Leider gibt es nichts dergleichen.

Das heißt, Bauforschung und die Auseinandersetzung mit der Historie des Gebäudes sind wichtige Mittel zu seiner Erforschung.

Ja, absolut. Das ist immer der Fall bei unseren Entwurfsübungen. In diesem Fall ganz besonders, weil es sich um ein Objekt handelt, das nicht von gestern oder vorgestern ist, sondern lange Zeit zurückliegt. Und das muss man bedenken. Die jungen Leute haben nicht von Haus aus – ich hatte das ja auch nicht in der Jugend – einen wirklichen Bezug zur längeren Vergangenheit und zur lange dauernden Geschichte. Um diesen Zugang zur Geschichtlichkeit bemühe ich mich, damit es eben nicht nur Theorie und Lektüre bleibt. Die Studierenden lesen über die Geschichte des Schlosses und erfahren vieles, aber die Geschichte hinterlässt ja ihre Spuren. Und diese Spuren muss man lesen können, damit man sie versteht. Dazu gehört ziemlich viel Wissen, aber auch Genauigkeit in der Beobachtung. Und nichts ist heilsamer, als die Leute mit der Nase an den Putz zu führen und sie zum genauen Hinschauen aufzufordern: Wie sind die Böden beschaffen? Welche Holzarten sind verbaut? Wie ist der Dachstuhl konstruiert? Insofern ist der Anteil an Bauforschung ein wichtiger, wobei ich auch gleich sagen muss, dass Denkmalpflege kein Gesamtpaket ist. Es sind sowohl Bau- als auch Geschichtsforschung implementiert, genauso wie soziologische Untersuchungen. Die tatsächlichen Maßnahmen, die Praxis, sind genauso wie das Handwerk miteingeschlossen. Dies den Leuten klarzumachen ist meine Aufgabe.

Denkmalpflege heißt nicht, einfach über diese nachzudenken, da ja nur mit nachdenken noch kein einziges Gebäude erhalten wurde. Denkmalpflege ist auch nicht, nur an einen Bauplatz zu kommen und, ohne nachzudenken, zu sagen: Das mache ich jetzt so und so und so. Die Kombination daraus macht die Denkmalpflege aus, die von Haus aus interdisziplinär ist. Und wenn wir von Bauforschung reden, dann erwähne ich, dass unser Institut ja aus drei Abteilungen besteht: Das sind Kunst- und Architekturgeschichte, Bauforschung und Denkmalschutz. Sollte jemand ausschließlich nur reine Bauforschung betreiben wollen, ist er dort gut aufgehoben. Es gibt im Rahmen der Denkmalpflegelehre aber Grenzen, da die Leute nicht ein Semester lang damit beschäftigt werden können, eine Fassade zu untersuchen. Irgendwann muss es ein Ende geben, da noch vieles andere zu lösen ist. Aber Bauforschung ist essenziell. Schadensaufnahmen gehören selbstverständlich ebenfalls dazu.

Das andere ist das Thema Handwerk, zum Beispiel: Wie ist ein Dachstuhl gemacht? Dies kann man heute in keinem modernen Lehrbuch nachlesen. Dort finden Sie heutige Dachstühle in Leichtbau, Metall und Gipswände etc. Aber wenn man verstehen will, wie ein Dachstuhl aus der Barockzeit gemacht wurde, dann gilt es, diesen erst einmal ganz genau anzuschauen, um zu entdecken, dass da beispielsweise Fügungen oder Verbindungen sind, die es heute so nicht mehr gibt, oder ganze Dachstuhlkonstruktionen, die man heute nicht mehr kennt. Wenn Architekten jetzt – nehmen wir den Dachstuhl – denkmalpflegerische Maßnahmen setzen wollen, dann müssen sie das kennen und können, ganz egal, wo sie an einem Denkmal Hand anlegen. Da fehlt es sehr häufig an Expertise im Handwerk. Das geht vom Holzbau über den Stuck und Gipsarbeiten bis zu Parkettarbeiten und Putzarbeiten, also durch ganze Gebäude hindurch. Ich bilde keine Handwerkerinnen und Handwerker aus, aber ich bilde Architektinnen und Architekten aus, die eines Tages vielleicht an so einer Baustelle einem Handwerker sagen können, dass eine Arbeit auf die eine oder andere Art nicht machbar ist. Als Architekt muss man also die Kompetenz haben, auf Augenhöhe mit dem Handwerker zu reden, ohne es selbst machen zu können.

Was für eine spannende Aufgabe für angehende Architektinnen und Architekten … Was unterscheidet das Entwerfen im und mit dem historischen Bestand vom Entwerfen eines Neubaus?

Ich habe es schon anklingen lassen: Wir beschäftigen uns mit etwas, das schon da ist. Der Entwurf des Neubaus kreiert etwas auf der sogenannten „grünen Wiese“. Ein interessanter Unterschied besteht in der Herangehensweise. Natürlich lassen sich Architekten auch bei einem Neubau irgendwie inspirieren, sei es von bestehenden Bauten, von irgendwelchen Vorbildern, von einem Stil, von einem Architekten. Sie lassen sich hoffentlich auch vom Ort inspirieren, wo gebaut wird, damit etwas städtebaulich oder landschaftlich funktioniert. Fremde Referenzen wie Bauhöhen, Kubaturen etc. spielen dabei eine Rolle.

Wenn Sie mit oder im Bestand arbeiten, dann gibt es eine kardinale Referenz: Nichts Fremdes, sondern das Gebäude selbst ist die Referenz. Damit haben die Studierenden am Anfang auch Schwierigkeiten, weil man sie das nicht lehrt, zum Beispiel, dass das Gebäude einem etwas zuflüstert, wenn man gut zuhört. Man muss ein Gebäude nicht nur anschauen, man muss sich darin bewegen, man muss darin vielleicht Einkehr halten, man muss schauen, fühlen und spüren, was einem das Gebäude sagt. Es ist keine einfache Aufgabe und ein Stück weit auch Veranlagung, die manche haben und andere vielleicht weniger. Daraus ergibt sich dann – die Architekten reden ja immer von Inspiration oder Eingebung –, wie man weiter verfahren bzw. weiterbauen könnte.

Das heißt, dass die Studentinnen und Studenten, was denkmalpflegerische Maßnahmen betrifft, für die verschiedenen Materialien historischer Bausubstanzen sensibilisiert werden müssen.

Ja, absolut. Sensibilisierung ist das eine und Wissen das andere. Ich betone das immer auch in Gesprächen mit den Studierenden. Wenn man von „Einfühlung“ redet, ist die Denkmalpflege trotzdem keine Bauchsache und schon gar keine Geschmackssache. Denkmalpflege ist seit mindestens 100 Jahren als moderne Denkmalpflege ein Fach und eine Disziplin. Sie hat sich ein Instrumentarium zurechtgelegt, Methoden, ein Rüstzeug, auf die man sich verlassen kann. Es gibt einen übergeordneten Konsens, der auch international an unterschiedlichen Orten niedergeschrieben und festgelegt ist, was möglich und was eher nicht möglich sein soll. Diesen Background zu haben ist notwendig, um zu erkennen, dass es keine Bauchsache ist. Das ist ganz wichtig, denn der Denkmalpflege wird ja häufig Willkür unterschoben: Man mache es diesmal so, ein anderes Mal anders, je nachdem, wen man fragt. Einer sagt, dass etwas nicht erlaubt ist, ein anderer stimmt mit der Bemerkung „Dann schauen wir einmal“ zu. Natürlich gibt es eine Grauzone und eine Entscheidungsmasse, bei der man vielleicht unterschiedlich entscheiden kann, das ist auch wichtig. Es wäre weltfremd, wenn es anders wäre, denn Denkmalpflege hat ja kein Rezeptbuch, in dem man nachschlagen kann, da es jedes Mal anders ist. Und diese Methode müssen die Studierenden eben auch lernen. Methode ist das eine und Strategien sind das andere. Denkmalpflege ist kein kurzfristiges Tagesgeschäft. Historische Bauten existieren je nachdem schon seit Jahrhunderten, und ich selbst, der daran Maßnahmen setzen soll, bin ein Augenblick dieser Geschichte in einer Reihe von Protagonisten vor und nach mir. Dies erfordert von den Studierenden ein ziemliches Maß an Bescheidenheit.

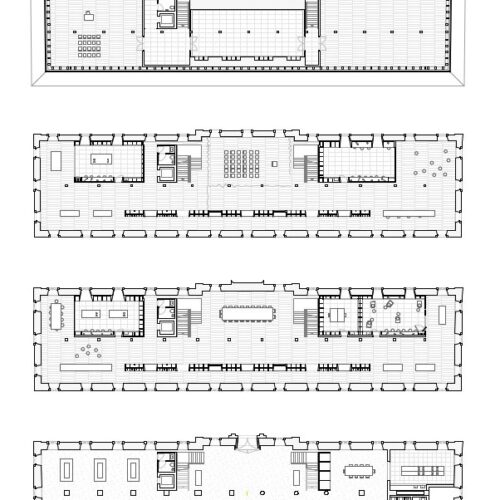

Gibt es zu Ernstbrunn Vorschläge und Entwürfe für Nutzungskonzepte, die vorstellbar sind?

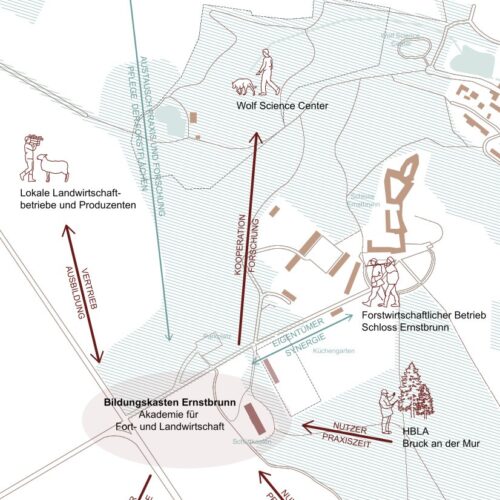

Ja, die gibt es und das ist natürlich das Hauptziel. Wenn man ein Denkmal – ein historisches Gebäude – in die Zukunft retten will, dann ist es eigentlich das Beste, wenn man ihm wieder eine Nutzung gibt, falls das Gebäude seine ursprüngliche Zweckbestimmung verloren hat. Man muss jedoch vorsichtig sein, denn nicht jede Nutzung passt für jedes Objekt. Es passiert leider hin und wieder, dass die historischen Gebäude überfordert werden. Man stülpt ihnen Funktionen über, die sie eigentlich nicht vertragen. Die Gefahr ist dann, dass man so viele Anpassungen und so viele Maßnahmen treffen muss, dass man dabei das Gebäude zu Tode saniert und dabei halb zerstört. Die Kunst der neuen Nutzung ist, eine solche zu finden, die erstens nicht weltfremd und zweitens aber auch dem Gebäude angemessen ist. Das war eine zentrale Aufgabe neben dem praktischen Umgang mit dem Gebäude. Die Studierenden bekommen von mir niemals eine konkrete Aufgabe, wie beispielsweise daraus ein Hotel zu machen, und dann entwerfen alle ein Hotel, sondern sie sind frei, selbst Erkundungen anzustellen, einmal ausgehend vom Gebäude, von der Lage und vom Umfeld. Befinde ich mich mitten in der Stadt Wien oder am Rande oder draußen in der Landschaft? Daraus entwickeln sie ihre Nutzungsvorstellungen, die sie dann versuchen, mit dem Entwurf in Einklang zu bringen. Zuerst also ein denkmalpflegerisches Konzept, dann ein Nutzungskonzept. Nun ist das eine Übung, und ich erwarte natürlich nicht, dass Fürst Reuss eines der Konzepte übernimmt. Aber aus der Fülle – es waren etwa zwölf unterschiedliche Projekte – entspringen immer sehr viele gute Ideen. Da gibt es, ausgehend vom Schüttkasten und aus der Beobachtung heraus, dass es dringend notwendig ist, das traditionelle Handwerk in vielen Bereichen aufrechtzuerhalten, den Vorschlag, einen „Handwerksspeicher“, ein Ausbildungszentrum mit Fokus auf den Werkstoff Holz, zu installieren. Holz und Forstwirtschaft spielen gerade in Ernstbrunn und in der ganzen Bewirtschaftung des Schlosses durch die Familie Reuss eine zentrale Rolle. Also ein durchaus realistischer Vorschlag. Einen weiteren gibt es für ein „Forum für Garten- und Landschaftsarchitektur“. Ein sehr schöner Vorschlag, auch im Zusammenhang mit Organisationen wie der Arche Noah, die sich bemüht, historisches Saatgut zu erhalten und wieder einzusetzen. Oder Bewegungen wie Slow Food, die auf dem biologischen Trail sind. Dabei ist ein sehr interessantes und schönes Projekt zustande gekommen, in dem auch das weitere Umfeld, der ganze Bereich hinter dem Schüttkasten und hinter dem Schloss, funktional miteinbezogen wurde. Der Schüttkasten beherbergt dann ein Café und eine Gartenschule, aber auch Produktion und Vertrieb sind darin untergebracht und draußen gibt es einen Schaugarten, einen Lehrgarten etc. Wie immer bei solchen Projekten ist auch ein „Kunstrefugium“ mit Ateliers, einer Werkstatt, einfachen Wohngelegenheiten für Artists in Residence inklusive Veranstaltungen, Workshops usw. vorgeschlagen. Ein weiteres Konzept ist ein „Bildungskasten“, wiederum im Zusammenhang mit dem Forstbetrieb, und zwar eine gut durchdachte Vernetzung mit bestehenden Ausbildungsstätten, angefangen bei der BOKU in Wien bis zur Hochschule für Land- und Ernährungswissenschaft in Sitzenberg, oder auch im Hinblick auf die Ausbildung junger Leute eine Vernetzung von Bestehendem mit einem neuen Zentrum für Forst- und Landwirtschaft. Des Weiteren gibt es ein Projekt für eine Schauspielschule und noch viele andere.

Werden die Ergebnisse publiziert?

Ja, wir publizieren zu jedem Entwerfen, das wir machen, eine Broschüre. Inzwischen sprechen wir von einem Buch, das wir aber nicht auf den Buchmarkt bringen. Es wird eine sehr gepflegte, schöne Publikation werden, in der Ziel und Aufgabe beschrieben, die Projekte umfassend mit den Plänen etc. vorgestellt und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aufgelistet sind, jeweils mit Begleittexten von mir und meines Assistenten sowie der Studierenden.

Wie verhält es sich mit Bauwirtschaft und Nachhaltigkeit?

Heute reden zum Glück inzwischen alle von Nachhaltigkeit. Dass die Bauwirtschaft in Bezug auf unser Klima einen wesentlichen Bestandteil an schädigenden Emissionen, Energieverbrauch etc. ausmacht, ist ja inzwischen allen bekannt, spätestens aber seit dem Club of Rome und seinen „Grenzen des Wachstums“ 1972 und den Brundtland-Berichten der Vereinten Nationen von 1987. Was auf uns zugekommen ist, das wusste man schon vor 50 Jahren, vor 30 Jahren – jetzt aber sind wir so weit. Eine dringende Notwendigkeit ist, dass die Bauwirtschaft hier – und damit ist die Ausbildung der Architektinnen und Architekten miteingeschlossen – einen ganz massiven Paradigmenwechsel einleitet. Es braucht eine andere Sicht auf das Bauen. Jetzt fühle ich mich in der komfortablen Lage, sagen zu dürfen: Denkmalpflege war schon immer nachhaltig. Reparieren, nützen, füllen, ersetzen ist eigentlich die Devise der Denkmalpflege, und nicht, alles abreißen und neu bauen. Inzwischen ist es so, dass man die Tätigkeit der Denkmalpflege sehr gut auch im Rahmen dieses Nachhaltigkeitsgebots versorgen kann. Es ist alles so naheliegend und klar, was da abläuft. Ich meine, dass sich das Berufsbild der Architektinnen und Architekten ändern muss. Entsprechend muss sich auch die Ausbildung ändern, was mein Fach bei Denkmälern schon seit Jahrzehnten macht, nämlich dieser Losung zu folgen und zu reparieren. Die Denkmalpflege wird weiterhin ihre Aufgaben erledigen, aber sie wird von der jungen Generation heute nicht so sehr als Spezialisierung und irgendwie als eine Geheimwissenschaft verstanden, wo man vieles dazulernen muss, sondern es ist etwas ganz Natürliches, das sich jetzt in das Umfeld einschreibt. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass unser Fachbereich überlaufen ist. Wir haben immer doppelt oder dreifach so viele Interessentinnen und Interessenten, die am „Entwerfen“ teilnehmen möchten, aber keinen Platz finden, weil die Anzahl beschränkt ist. Und das stimmt mich zuversichtlich: dass die junge Generation bemerkt hat, dass wir Alten alle zusammen die Notwendigkeit der Nachhaltigkeit so ziemlich verschlafen haben. Also, wir sind im Zeitalter der Reparaturgesellschaft, wir reparieren inzwischen unseren Planeten, und das geht hinunter bis zu den Geräten und den Gebäuden sowieso. Den Studierenden muss ich das nicht erklären, die wissen das schon. Und da kommt eine extrem große Begeisterung auf, auch mit dem Bestand als Ressource sorgsam umzugehen – egal, ob er jetzt Denkmal ist oder nicht.

Wir danken für das Gespräch

Die Wohnung Emil Löwenbach

(gestaltet von Adolf Loos 1913)

Ralf Bock

Das Refugium des Industriellensohnes Emil Löwenbach stellt ein gut erhaltenes Beispiel einer hervorragend ausgestatteten Wohnung dar, die heute immer noch ein großbürgerliches Wohngefühl vermittelt. Um die Erhaltung der vorhandenen Ausstattung ist der heutige Mieter, der Bridge-Club-Wien, sehr bemüht. Kürzlich konnten die Gesellschaftsräume befundet und rekonstruiert sowie mit dem Bundesdenkmalamt ein hochwertiges Restaurierungskonzept vereinbart werden.

Der Auftraggeber

Im Jahr 1913 beauftragte Emil Löwenbach Adolf Loos damit, seine ca. 450 m² große neue Wohnung im Eckhaus Reischachstr. 3/Schallautzerstr. 4 zu gestalten und einzurichten. Das Haus war nach den Plänen von Arch. Wohlschläger aus dem Jahr 1907 kurz vorher fertiggestellt worden.

Ab 1914 war Löwenbach in dieser Wohnung gemeldet. Im Mai desselben Jahres heiratete er die Witwe Ida Ehrenfeld, die zuvor mit dem angesehenen Budapester Kaufmann Sigmund Da Gompa verheiratet gewesen war und eine Tochter mit in die Ehe brachte. Die Ehe mit Emil Löwenbach blieb kinderlos.

Bekannt geblieben ist Emil Löwenbach vor allem mit seinem von Oskar Kokoschka gemalten Porträt, das heute in der Neuen Galerie in New York hängt.

Die Bedeutung der Wohnung Löwenbach im Werk von Loos und heute

Adolf Loos hat insgesamt mehr als 60 Wohnungen ausgestattet und eingerichtet. In Wien sind nur Fragmente der Wohnungen Horovitz und Boskovits I in der Frankgasse und zwei Räume der Wohnung Boskovits II in der Bartensteingasse erhalten geblieben. Vor drei Jahren entdeckte ich noch ein Zimmer der Wohnung Alfred Kraus im 3. Bezirk, das bis dahin als verloren galt.

Nun gibt es die Gelegenheit, die um das Jahr 2003 wiederentdeckte Wohnung Emil Löwenbach von Adolf Loos, die in ihrer gesamten Größe erhalten geblieben ist und heute den Bridge-Club-Wien als Mieter beherbergt, zu restaurieren und teilweise zu rekonstruieren.

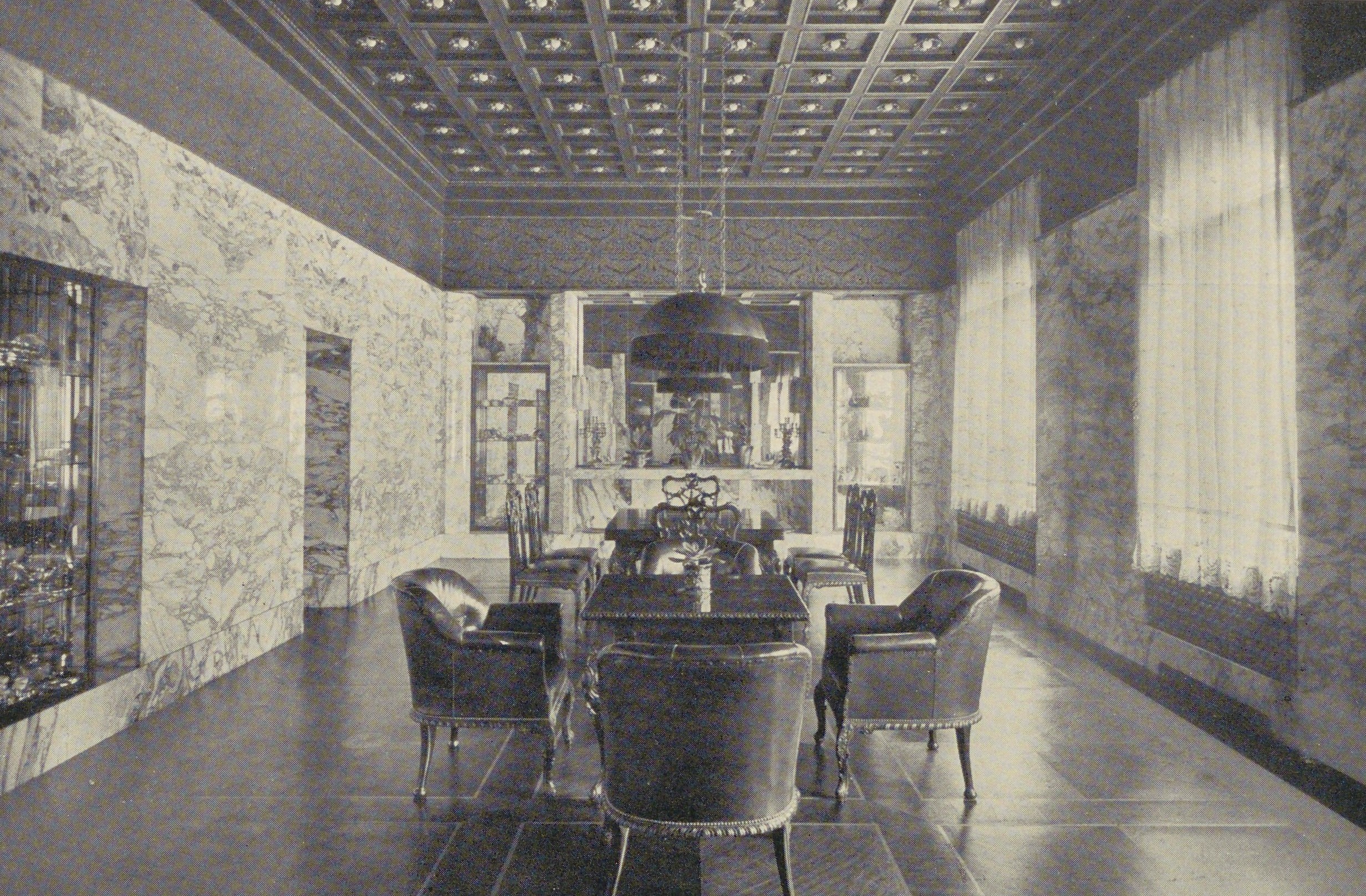

Mit der Wohnungseinrichtung für den Sohn einer Industriellenfamilie präsentiert Loos sein ganzes Können und Repertoire. Hier kann er zeigen, wie er einerseits die Gemeinschaftsräume einer Wohnung – Speisezimmer, Wohnsalon und Musikzimmer – großzügig miteinander verbindet, dabei aber andererseits jeden Raum für sich nach dessen Funktion gestaltet und einrichtet. So ist es auch möglich, jeden Raum einzeln abzutrennen. Die Räume funktionieren erstaunlich gut zusammen als Raumflucht hintereinander, aber ebenso als einzelne Räume. Loos änderte nicht viel am bestehenden Grundriss; er entfernte lediglich eine Zwischenwand im Bereich des heutigen Speisezimmers und schuf gegenüber dem bestehenden Fassadenerker in der Mittelwand des Wohnsalon eine Kaminnische in der exakt gleichen Breite des Fassadenerkers und erzeugte so eine Querachse zur Längsachse der Gemeinschaftsräume.

Loos gestaltete die Wände, Böden und Decken. In die Wand integrierte er Nischen, Schränke, Vitrinen, Anrichten, Fotografien von Gemälden und Spiegel. Im Speisezimmer ist sein sehr enger Bezug zur Wiener Baugeschichte auszumachen, die sich nun bei der Befundung mit großzügiger Unterstützung des Bundesdenkmalamtes im vergangenen Jahr offenbart hat. Für Loos ist die Baukunst Wiens seit der Stadtgründung als Vindobona geprägt durch den Einfluss Roms und Italiens. Die römischen Baumeister der Antike und die italienischen Barockbaumeister beeinflussten das Stadtbild von Wien prägend.

Wie setzt Loos dies nun in seiner Gestaltung um? Wie geht er mit historischen Bezügen um?

Die Decke des Speisezimmers ist eine dunkelgrün gestrichene Stuckkassettendecke und eine Kopie der Kassettendecke des Titusbogens in Rom. In jeder Kassette befindet sich mittig ein Blütenkelch, in den Loos hier Glühbirnen einsetzte und so eine sehr frühe Lichtdecke schuf. Eine solche hatte er auch schon im Jahr 1910 im Eingangsbereich seines Hauses für Goldman & Salatsch am Michaelerplatz errichtet; für einen privaten Wohnbereich hatte er sie bisher jedoch noch nicht verwendet. An diesem Beispiel zeigt sich in der Praxis, wie Loos seine Theorie – Tradition und Gegenwart zu verbinden – umsetzte. Auf der einen Seite ging er mit der exakten Kopie einer römischen Kassettendecke zurück zum Ursprung, auf der anderen Seite integrierte er die neueste technische Erfindung, das elektrische Licht, mit sichtbaren, unbekleideten Glühbirnen in diese Decke.

Diese Seite von Loos als Brückenbauer, als der er zwischen Tradition und gegenwärtigem Lebensstil vermitteln möchte, hat man im Zeitalter der Abstraktion des 20. Jahrhunderts lange nicht gesehen. Durch die Befundung der Wohnung Löwenbach ist sie wieder zutage getreten. Hier könnten die Weitsichtigkeit von Loos sowie sein komplexerer Ansatz, scheinbare Gegensätze zu vereinen, statt ideologische Einseitigkeit zu preisen, bald wieder als Vorbild für die Architektur des 21. Jahrhunderts zu bewundern sein. Der Bridge-Club-Wien ist gewillt, bei erfolgreicher Restaurierung die Räumlichkeiten durch regelmäßige Führungen einem interessierten Publikum zugänglich zu machen.

Der heutige Zustand der Wohnung

In den Schlafräumen im linken Flügel sind bis auf einige Fensterumrahmungen aus Holz kaum mehr Einbauten erhalten geblieben.

Die „geheime Bibliothek“, die vom Vorzimmer durch einen schmalen Gang mit Garderobe zugänglich ist, ist sehr gut erhalten. Hier sind noch die komplette Wandverkleidung inklusive einiger Bücherschränke und auch die von Loos eingebaute Galerie mit verborgenem Treppenaufgang vorhanden. Ihre Oberfläche war schwarz gestrichen worden, die Befundung ergab allerdings, dass sich darunter Mahagoni-Furnier befindet.

Im Eckzimmer, das direkt vom Eingangsbereich über die Diagonale zum halbrunden Eckerker begangen werden kann, vermuten wir das Musikzimmer, das wohl auch für kleinere Aufführungen gedient haben kann. Im Erker ist noch die von Loos gestaltete Eckbank erhalten. Von diesem Raum, genau wie von der Bibliothek, existiert keine historische Fotoaufnahme. Die Befundung ergab einen furnierten Mahagoni-Parkettboden mit Intarsien.

Im Wohnsalon ist nahezu die gesamte Wandverkleidung in seltenem Zitronenholz-Pyramidenfurnier, gerahmt mit weiß-cremefarbigem, kristallinem Carrara-Marmor, erhalten. Genauso im Original geblieben sind noch die hinter Glas in die hölzerne Wandverkleidung eingelassenen Fotografien von Velázquez, Rubens und Dürer, und die Trennwand zum Musiksalon ist mit in Messing gefassten Glasvitrinen gefüllt.

Zwischen Wohnsalon und Speisesalon ist eine nahezu raumhohe Schiebetür eingelassen, die ganz in den seitlichen Wänden verborgen werden kann. Auf diese Weise ist es möglich, beide Räume mittels einer großen Öffnung miteinander zu verbinden.

Die Kaminnische gegenüber dem vorhandenen Fassadenerker wurde von Loos durch die tragende Mittelwand bis in den Gangbereich hinausgebaut, wie sein Einreichplan zeigt. Sie ist heute in der Tiefe reduziert, da die von ihm vorgesehene Ausweitung in den Gangbereich zurückgenommen wurde; die beiden seitlichen Sitzplätze neben dem Kamin sind dadurch nicht mehr vorhanden.

Bei der Befundung des Speisezimmers wurde unter mehreren Schichten von Bodenbelägen, bedeckt mit einer dicken, weißen Kleberschicht, der originale Mahagoni-Tafelparkettboden gefunden. Eine Kopie dieses Bodens verwendete Loos für den Neubau des Musiksalons im Haus Duschnitz im 19. Bezirk, allerdings aus hellem Zitronenholz mit dunklen Intarsien aus Mahagoni. Dort verwendete er ebenfalls eine Kassettendecke aus Stuck.

Des Weiteren konnte in der Wohnung Löwenbach die originale Farbigkeit der Decke in einem dunklen, antiken Grün mit rotgoldfarbenen Zierstäben und Blüten freigelegt werden. Dazu gelang es dann auch aufgrund von digitalen Kolorierungen der vorhandenen Archivbilder, die darunter im gleichen Farbton verwendete Wandtapete aus Damast zu rekonstruieren. Darüber hinaus wurden in der Mittelwand eine verborgene Raumnische wiederentdeckt und die Vorhänge mit Spitzeneinfassung mit den darunterliegenden Messingketten als Heizkörperverkleidung rekonstruiert.

Der ewige Diskurs über schön oder hässlich

Ortskern von Klam mit der Burg im Hintergrund

Carl Philip Clam-Martinic

Welches alte Haus schön und welcher Neubau hässlich ist, das ist Geschmackssache. Aber welcher Baustil in die jeweilige Landschaft passt und was für eine bestimmte Gegend unpassend ist, könnte man schon eher objektiv festhalten. So geschehen in der kleinen Gemeinde Klam im Mühlviertel.

Das Thema Ortsbildschutz und der Schutz der österreichischen Kulturlandschaft liegen mir besonders am Herzen. Daher ist es mir ein Anliegen, meine Erkenntnisse der vergangenen Jahre hier auszuführen.

Allgemein sei festgehalten, dass die Baubehörde respektive der Bürgermeister zumeist keinen Anhaltspunkt und keine Argumentationshilfe für ästhetische Fragen bei Genehmigungen von Neubauten hat. Konkret möchte ich diese Problematik an meiner Heimatgemeinde, dem beschaulichen Ort Klam im oberösterreichischen Mühlviertel, festmachen. Dort gibt es keinen Bebauungsplan und keinen Ortsbildausschuss. Sehr wohl gibt es dafür ca. 5000 Normen, die beim Neubau eines Wohnhauses eingehalten werden müssen. Dies wird vom Ortsplaner auch genau überprüft. Aber in dieser Fülle an Normen zum Thema Ortsbild existiert keine einzige Orientierungshilfe. Obwohl Klam ein besonders stimmiger und schöner Ort ist und im Gegensatz zu einigen Nachbarorten wenige gravierende Bausünden aufweist, kommt es dennoch zu baulichen Eigenheiten. Dies ist z. B. am Gegenhang der Burg Clam auszumachen, wo enorme Flachdach-Konstruktionen sowie Häuser mit den für das Mühlviertel unpassendsten Fassadenfarben wie Blutrot oder Lila etc. entstehen.

Selbstverständlich gab es immer schon sowohl im urbanen wie auch im ländlichen Raum farbig gestrichene Fassaden, diese fügen sich aber durch ihre spezifische Farbgebung in Pastelltönen harmonisch in ihr Umfeld ein. Falsch verstandene Entbürokratisierung führt jedoch zu Mixturen von Dachformen und schrillen Farbgebungen, zumal der Ortsplaner – dies ist zumeist ein externes Architekturbüro – sich nur mit den Tausenden Normen und dem Flächenwidmungsplan der Gemeinde befasst.

Ein neuer Bebauungsplan, der eine genaue Definition möglicher Giebelformen, Materialien und Farben festlegt, würde auch für die kleinste Gemeinde wohl Kosten von über € 5.000,– verursachen. Da allerdings ein solcher für unsere Gemeinden nicht verpflichtend vorgeschrieben ist, wird zumeist einfach gar keiner mehr erstellt. (Bebauungspläne waren im Übrigen bis in die 1980er-Jahre flächendeckend vorgeschrieben.) Über diese Situation ist der Bürgermeister von Klam selbst nicht begeistert. Er verfügt zwar über das nötige Gespür, hat aber keine Handhabe und kein Argument den Bewerbern gegenüber. Außerdem wollte und will er sich nicht mit den zumeist jungen Familien, die die Ortschaft Klam weiterwachsen lassen, als Überbringer der unpopulären Nachricht anlegen.

Hier rufe ich verzweifelt in Richtung Regierung, sei es Land oder Bund, diesen Bausünden, die in den letzten Jahren stetig mehr wurden und speziell in den historischen Ortskernen und ausgesprochen touristischen Gegenden zu finden sind, Einhalt zu gebieten! Dabei geht es in erster Linie um jene Straßenzüge, die einsehbar und exponiert sind, wie z. B. Hanglagen als Gegenüber eines historischen Gebäudes oder einer touristischen Attraktion.

In Klam haben wir nun zumindest einen kleinen Schritt dahingehend geschafft, dass wir allen Bauwerbern eine von der Gemeinde erstellte Gestaltungsempfehlung hier der Link dazu als Orientierungshilfe übergeben können. Seither gibt es in Klam ein wachsendes Bewusstsein für passende Formen und Farben.

Über die Faro-Konvention, die den Wert des Kulturerbes für die Gesellschaft definiert, bitte hier klicken …….

Was klopft und raschelt da im Gebälk?

Interview: Therese Backhausen

Fotos: Maximilian Eder

Er gehört zu den gefürchtetsten Holzschädlingen und seine Larven können gewaltige Fraßschäden verursachen. Die Rede ist vom Hausbock, einem unscheinbaren, aber gefährlichen Mitbewohner. Wir sprachen mit Maximilian Eder, einem ausgewiesenen Experten für Schädlingsbekämpfung, über Prävention, Erkennen und Bekämpfen dieser ungebetenen Untermieter.

VHGÖ: Welche holzschutzrelevanten Insekten sind die wichtigsten in verbautem Holz?

ME: Das sind der Gemeine Nagekäfer und der Hausbock.

Welche Holzarten werden befallen?

Während der Gemeine Nagekäfer das nährstoffreiche Splintholz aller heimischen Laub- und Nadelhölzer befällt, kann der Hausbock nur das Splintholz von Nadelholz befallen. Besonders bevorzugt wird die Fichte, da sie kein Kernholz ausbildet und der Hausbock den gesamten Querschnitt z. B. eines Balkens befallen kann. Die besten Voraussetzungen findet der Hausbock im Dachstuhl, denn dieser ist meistens aus Nadelholz gefertigt und es werden häufig hohe Temperaturen erreicht.

Wann können diese Käfer gefährlich werden?

Grundsätzlich verursachen die Larven den Schaden. Besonders gefährlich wird der Hausbock, da die Larven bis zu 9 Jahre unbemerkt Schäden verursachen können. Nach etwa drei bis vier oder in manchen Fällen auch nach über 10 Jahren erfolgt die Verpuppung. Danach schlüpfen die adulten Käfer und verpaaren sich. Ein Weibchen kann bis zu 600 Eier legen. Besonders Dachstühle aus Fichte können bei einem Hausbockbefall statisch gefährdet werden. In frischen Dachstühlen kann es zusätzlich zu Massenvermehrungen kommen.

Wie kann man einen Befall durch den Hausbock erkennen?

Grundsätzlich bleibt das Äußere eines befallenen Balkens intakt. Die Larven lassen oft nur eine papierdünne Außenhülle stehen. Einzelne ovale Ausfluglöcher mit fünf bis zehn Millimetern Durchmesser und leichter Bohrmehlaustritt können einen Befall verraten.

Wie können diese Holzschädlinge bekämpft werden?

Es gibt einige Methoden – mit Vor- und Nachteilen. Begasungen mit diversen Gasen ist eine Methode und bietet bei großen Befällen eine sichere Lösung. Die thermische Behandlung, also eine Erhitzung auf über 60 °C, ist eine weitere Methode. Auch wenn diese beiden Methoden sehr gute Erfolge bringen, haben sie keine Langzeitwirkung – ein Neubefall könnte theoretisch bereits am nächsten Tag erfolgen. Anders ist das bei einer chemischen Bekämpfung mit speziell zur Bekämpfung von holzschädigenden Insekten zugelassenen Holzschutzmitteln. Man kann auch z. B. die thermische mit der chemischen Methode kombinieren, was in der Praxis gute Erfolge liefert.

Kann man präventiv etwas dagegen tun?

Man kann darauf achten, die Holzfeuchte von verbautem Fichtenholz unter 10 Prozent zu halten. Statt Fichte sollte entsplintete Kiefer, Lärche, Douglasie oder Eiche für Dachstuhlkonstruktionen verwendet werden. Bestehende Konstruktionen aus Fichte sollten fachmännisch imprägniert werden.

Wir kennen auch noch den gefürchteten Borkenkäfer, der die Wälder schädigt. Wie unterscheidet sich dieser von den genannten Schädlingen und kann er auch verbautes Holz befallen?

Der Borkenkäfer (Buchdrucker, Kupferstecher) kann nur frisches Holz mit intakter Borke befallen. Da verbautes Holz in der Regel entrindet ist und eine Holzfeuchte im Bereich von 7–18 Prozent aufweist, ist verbautes Holz für Borkenkäfer befallsuntauglich.

Wie kamen Sie eigentlich zu diesem Beruf?

Zum einen durfte ich das Handwerk Schädlingsbekämpfung erlernen und schlussendlich auch die Meisterprüfung ablegen, und zum anderen konnte ich mein holzkundiges Fachwissen durch mein Studium der Forstwirtschaft an der Universität für Bodenkultur Wien erwerben. Die Kombination von Handwerk und akademischem Fachwissen hat sich für mich sehr bewährt.

Vielen Dank für die umfassenden Informationen.

Buchempfehlungen

Baukunst und Wissenschaft

Architektenausbildung an der Berliner Bauakademie um 1800

Christiane Salge

–

Die Berliner Bauakademie zählte um 1800 zu den wichtigsten Ausbildungsstätten für Architekten im deutschsprachigen Raum. Neben baukünstlerischen Lehrveranstaltungen bot sie auch polytechnische Fächer an – eine wichtige Positionierung in der zeitgenössischen Debatte um die Gewichtung von Kunst und Wissenschaft in der Architektenausbildung. Das Buch beschreibt auf Basis von reichem Quellenmaterial die Gründungsphase der Institution, den Aufbau und Inhalt der Lehre, die Zusammensetzung des Lehrpersonals und die Karriere ihrer ersten Schüler. Auf dieser Basis und in der Zusammenschau mit anderen Architekturschulen wird die herausgehobene Rolle der Bauakademie als Vorreiterin für einen umfassenden Architekturunterricht im europäischen Kontext erarbeitet.

ISBN 9783786128557

496 Seiten, Hardcover

Das Wiener Kaffeehaus

Christian Brandstätter

Ein Denkmal in Buchform für das UNESCO-Weltkulturerbe!

Genuss, Entspannung, Lebensart – dafür steht das Wiener Kaffeehaus seit jeher: ein pulsierendes Zentrum der Alltagskultur, in dem Tradition und Moderne ganz selbstverständlich zusammengehen. Das Kaffeehaus ist mehr als nur ein Ort, an dem Kaffee getrunken wird. In den 300 Jahren seines Bestehens wurde es zu einer Institution, in der sich Kunst und Kreativität entfalteten. Neue literarische Schulen, revolutionäre Richtungen der Malerei, Musik und Architektur wurden hier angestoßen. Manch Lebenskünstler fand hier hinter einer Tasse Melange Unterschlupf.

Dieser Prachtband zelebriert mit bislang unveröffentlichten Fotografien, Stichen und Originaldokumenten die goldenen Tage der Kaffeehauskultur, die dank aktueller Neuinterpretationen bis ins Heute andauern. Besuchen Sie gemeinsam mit Arthur Schnitzler, Helmut Qualtinger, Doris Knecht oder Elfriede Jelinek die Wiener Kaffeehäuser – jene Orte, an denen sich Leben, Genuss und Inspiration Tag für Tag ein Stelldichein geben.

ISBN: 978-3-7106-0453-9

312 Seiten Hardcover

TRIEST FÜR FORTGESCHRITTENE

Erich Bernard / Georges Desrues

Wer sich zum ersten Mal in Triest auf der weiträumigen Piazza dell’ Unità d’Italia umschaut, könnte leicht einen falschen Eindruck bekommen. Mit seinen Palästen, den überladenen Fassaden, der großzügigen Öffnung hin zum Meer verheißt der inoffizielle Hauptplatz eine elegante Stadt mit mondänem Flair. Doch abseits der Piazza ist die Realität eine völlig andere.

Triest offenbart sich – im Unterschied zu Venedig oder Florenz – nicht auf den ersten Blick. Die Hafenstadt mit ihrem morbiden Charme verlangt Zeit, will erforscht, verstanden, durchschaut werden. Die Besucherin darin zu begleiten ist das Ziel dieses Buches – indem es alle Geheimnisse lüftet: die historischen Orte und ihre zum Teil dunkle, in vielen Fällen noch aufzuarbeitende Vergangenheit gleichermaßen wie das spannende architektonische Erbe der Stadt. Aber auch die stimmigsten Badeplätze, die angesagtesten Orte für den abendlichen Aperitif und die besten Lokale für Spaghetti mit Vongole oder für Geselchtes mit Sauerkraut …

Für alle, die glauben, in Triest schon alles gesehen zu haben

• Die Hafenstadt ursprünglich und einzigartig erleben und schmecken

• Insidertipps der Triest-Kenner und Slowfood-Experten

Erscheinungstermin: 16/08/2021

ISBN 978-3-222-13668-9

192 Seiten

Wappenreiches Wien

Ein heraldisches Handbuch der inneren Stadt

Von Michael Göbl

Unzählige Bücher sind über Wien schon erschienen: über das barocke Wien, die Ringstraße und ihre Prachtbauten, über Theater, Musik, Kunst und Kultur. Dabei wurden immer öfter auch weniger bekannte Ecken ausgeleuchtet: das erotische Wien, das geheime Wien … Eine Nische blieb bis jetzt unberücksichtigt: das heraldische Wien.

Die vielen Wappen auf Palais, Kirchen, Denkmälern, Verwaltungs- und Kulturbauten, die im öffentlichen Raum sichtbar sind und den Bauwerken ihre Identität geben, werden in diesem Werk erstmals systematisch erläutert. Die meisten der besprochenen Bauwerke und ihrer Wappen sind standfeste Zeugen einer Kultur, wie sie einmal war, aber auch, wie sie jetzt ist. Wenn man an ihnen vorbeigeht, sei es als Weltenbummler oder Einheimischer, bleiben sie jedoch stumm und können sich nicht mitteilen. Sie erschließen sich erst, wenn man Hintergrundinformationen dazu geliefert bekommt. Selbst Menschen mit viel Wissen und Erfahrung können die Inhalte, die hinter einem Wappen stehen, häufig bestenfalls erahnen.

Michael Göbl stellt anhand von 155 Fotografien verschiedenste Wappengattungen vor, die im historischen Wien zu sehen sind: Am Beginn widmet er sich den Wappen der Hofburg sowie den Wappen an anderen Verwaltungspalais, dann folgen die Wappen an Kirchen und Ordenshäusern. Das größte Kapitel widmet der Autor den Wappen von Adelspalais und Adelshäusern, daran anschließend stellt Michael Göbl das Wiener Wappen und andere Länder- und Städtewappen, Wappen auf Denkmälern sowie Gewerbe- und Bezirkswappen vor. Als Anhang bietet das Buch eine kleine Sammlung heraldischer Begriffe und ein Adressenregister mit den in diesem Buch abgebildeten Wappendarstellungen.

Das Buch lädt ein zu einer Entdeckungsreise durch die inneren Stadtbezirke mit einem geschärften Blick auf die Häuserfassaden und ihre Wappen, die in Wien ein so reichhaltiges Erbe hinterlassen haben und den besonderen Charme der Stadt ausmachen.

ISBN 978-3-9519804-9-2

220 Seiten mit 155 Fotografien

Die Villen vom Ausseerland

Wenn Häuser Geschichten erzählen

Marie-Theres Arnbon

Seit über 150 Jahren lockt das Ausseerland als Jagdgebiet ebenso wie als Kulisse romantischer Affären. Die Liste der prominenten Sommerfrischegäste und Villenbesitzer von Altaussee, Bad Aussee und Grundlsee liest sich wie ein Who is Who von anno dazumal: die Schriftsteller Jakob Wassermann und Hugo von Hofmannsthal, die Reformpädagogin Eugenie Schwarzwald, der Industrielle Camillo Castiglioni, der Tuchhändler Wilhelm Jungmann und viele andere. Den Glanz von einst überschattet ab 1938 das NS-Regime: Jüdische Bewohnerinnen und Bewohner werden enteignet und verfolgt, während Nationalsozialisten in der „Alpenfestung“ Zuflucht suchen und wertvolle Kunstschätze verstecken …

Mit viel Feingefühl für menschliche Geschichten und Schicksale entführt Marie-Theres Arnbom auf eine weitere spannende Entdeckungsreise ins Salzkammergut.

Mit Karte und zahlreichen Abbildungen aus Privatarchiven

ISBN 978-3-903217-72-0

272 Seiten